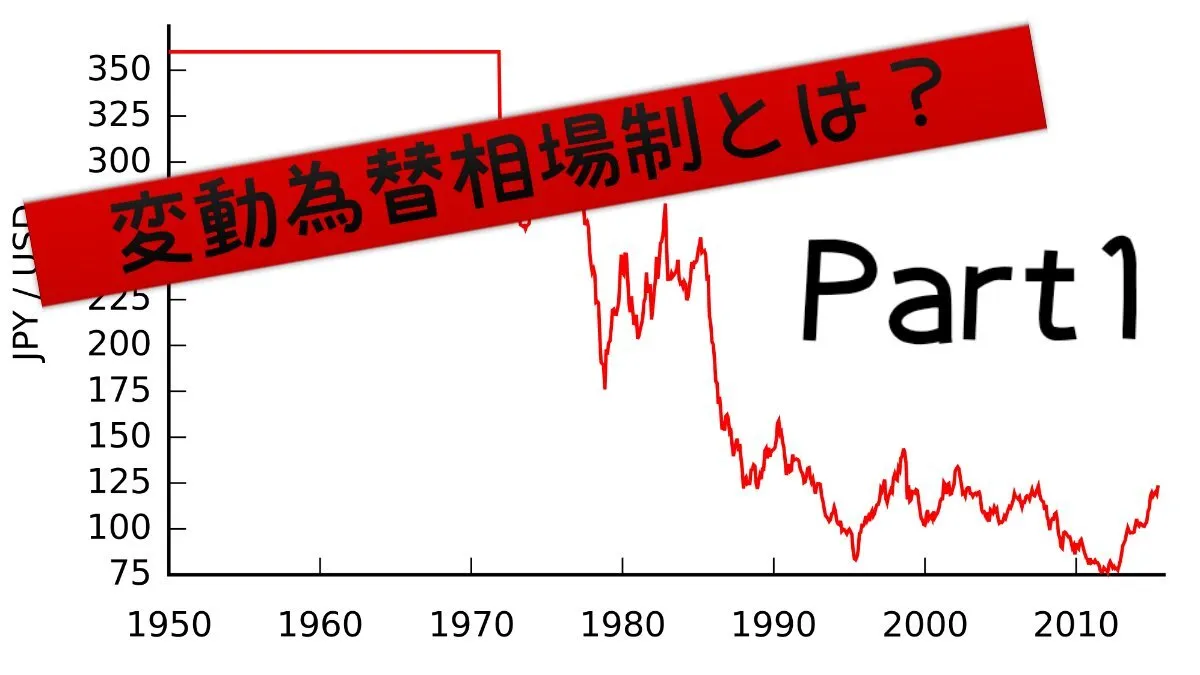

知るほど面白い!変動相場制①~歴史的背景~

変動相場制って何?

授業をしていると生徒の本質をつく質問に戸惑ってしまった…こんな経験ってありませんか?

筆者は、塾で社会科を担当するのですが、経済の用語や仕組みでよくこんな経験をしました。

日頃からニュースでよく聞く用語であるがゆえに、何となく感覚でわかったつもりで、説明しようとしたら、

「(あっ・・・これ以上具体化させることができない)」と返答に困る場面…。

例えば・・・

授業において「変動相場制」をテーマとしていた時、

「1972年ニクソン・ショックによってそれまでの1ドル=360円の固定相場制から変動相場制へと移行することになりました。これは”金”というお金の価値を裏付けるものがあるから、当時の日本の経済力と比較するとこの額が妥当とされたんだよ」

と説明すると、

・・・とても鋭い指摘です。

講師の皆さんだったら高校生や中学生の目線でこれをわかりやすく理解させるために、どのように指導しますか?

経済というのは難解な用語で説明されがちですが、

具体的に”何がどうなっているのか”ということまで理解していないと生徒の本質的な指摘に答えることができない科目です。

本稿では、

現代の経済を理解するために欠かすことの出来ない”変動相場制”

を生徒の目線でわかりやすく教える方法をご紹介します。

目次

1.「ブレトン・ウッズ体制」で決まったこと

2.固定相場制を取り入れた

3.ニクソン・ショックで大パニック!

4.変動相場制への移行

1.「ブレトン・ウッズ体制」で決まったこと

なぜ毎日お金の相場は流動的(変動相場制)なのでしょうか。

これを紐解いていくためにはそれ以前の歴史を振り返ることが必要となります。

授業の冒頭で変動相場制以前の経済体制である、固定相場制を確認していきましょう。

ブレトン・ウッズ体制

時は1944年7月。

第2次世界大戦が起こっていたころにまでさかのぼります。

ちょうど連合国が日本、ドイツ、イタリアを追い込み、勝利が見え始めてたころでした。

連合国は戦後の世界経済について話し合うため、アメリカ北部のニューハンプシャー州で会談を行います。

この会談では、第2次世界大戦後に国際通貨制度を導入することを決定しました。

世界の国々が貿易など取引を活発に行い、相互に経済発展する仕組みを作ることが主たる目的です。

この会談で決まった国際通貨制度を、地名にちなんで「ブレトン・ウッズ体制」と呼びます。

<ここがポイント>

ブレトン・ウッズ体制は、戦後各国が相互に経済発展できる仕組みを作ることが目的

IMFの導入と世界銀行の設立

では、ブレトンウッズ体制を導入すると何がどうなるのか、ここから2点確認していきます。

1つ目が、国際通貨基金(以下”IMF”)の導入です。

経済的に困難な状況になる、もしくは取引先に支払いが出来なくて経営破綻しそうになった国には、

短期的に資金を貸し出し、経済の立て直しを援助しようというものです。

資金を貸し出すためには、ベースとなるお金(基金)が必要ですよね。これがIMFです。

2つ目が、国際復興開発銀行(通称:世界銀行)の設立です。

IMFが短期的に資金を貸し出すのに対して、世界銀行は長期的に資金を貸し出す銀行です。

戦後空襲などで経済的に大ダメージを受けた国は、復興するまでに時間がかかります。

そうなると、短期的に資金を貸すだけでは、負債国は借金にも苦しむことになってしまいます。

こうした背景があって、世界銀行が設立されることになりました。

日本も戦後、世界銀行にお世話になった1国です。

世界銀行からお金を借りて社会資本(道路、鉄道etc)建設に注ぎ込み、経済発展の基盤を作ります。

結果、日本は1968年にGNP世界第2位となるまでに経済発展することができました。

IMFと世界銀行、この2つを設立したことによって、第2次世界大戦後、世界各国が無理なく経済発展することを狙っていたのです。

<ここがポイント>

IMFと世界銀行を新たにつくり、短期的・長期的に資金を貸し出す体制ができた

基軸通貨の誕生

さらにこのブレトンウッズ体制によって、世界各国の通貨をアメリカのドルと結び付けることになりました。

例えばフランスであったら1ドル=○○フラン、イギリスであれば1ドル=○○ポンド、というように、加盟各国の通貨がアメリカドルを基準にするようになったのです。

こうした役割を持つドルを基軸通貨と呼びます。

第2時世界大戦後、ヨーロッパは大戦による経済への大ダメージに苦しんでいました。

アメリカ国務長官のマーシャルは、西ヨーロッパ援助を行うため、多額の資金を送ることを決定します。

これが「マーシャル・プラン」です。

戦後の東西冷戦の構図の中で、ソ連に対抗する力をつけることが最大の狙いでした。

かくしてヨーロッパには多くのドルが流通するようになります。

ヨーロッパ各国で自国の通貨に加えて、ドルが使用できるようになりました。

西ヨーロッパ各国は取引にドルを使用し、貿易などの経済取引を活発に行いやすくなったのです。

<ここがポイント>

ドルが基軸通貨として、加盟国の通貨の基準となった

マーシャル・プランは東西冷戦下におけるソ連への対抗策だった

2.固定相場制を取り入れた

ではいったい何故、加盟国はアメリカのドルを基軸通貨として信頼し、基準としたのでしょうか。

(ここが本授業において最も重要な部分であるといえるかもしれません)

結論から述べるとそれはアメリカのドルが、金を根拠としていたからです。

さらに具体化すると金1オンス(約28g)につき、35ドルという基準でドルは発行されていました。

各国の経済力を調査して数値化したうえで、世界各国の通貨が1ドル=○○と設定されるようになりました。

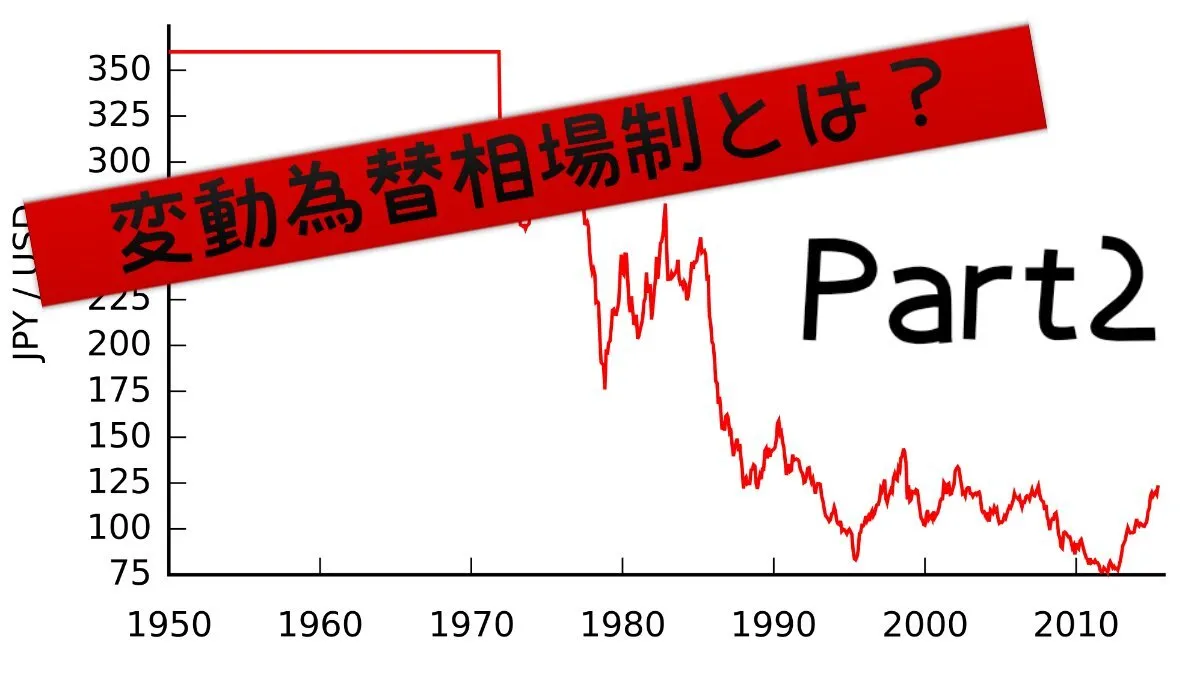

日本の場合は1ドル=360円と設定されます。

現在のように1ドル=100円というのが、明日101円になったり99円になったりすることはなかったのです。

毎日のようにニュースで聞く「円高ドル安」「円安ドル高」という言葉は存在しませんでした。

日本も含め、各国の通貨に対して、交換比率を固定する。

これが固定相場制です。

アメリカ国内ではドルと金との交換が禁止されていますが、他国がこのドルと金の交換をアメリカに要求したらいつでも対応できる仕組みが作られました。

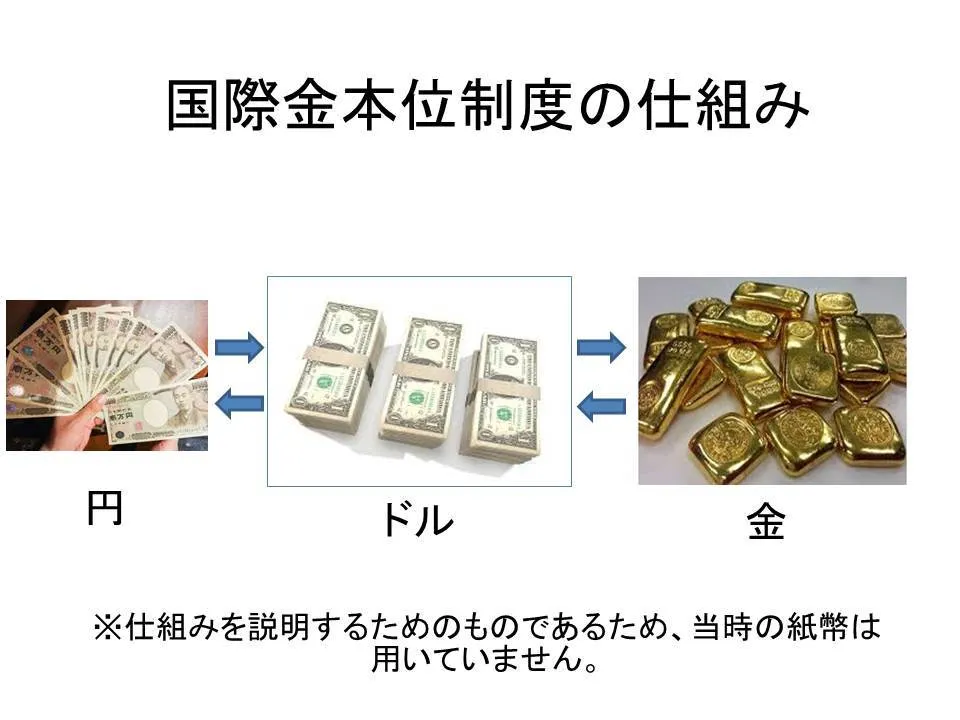

この固定相場制を支える仕組みを国際金本位制度と呼びます。

抽象的な部分なので、授業で説明する際には以下のような例を示してあげましょう。

ところで、ある日の新聞の朝刊を見てみたら1ドル≒118円となっていました。

当時は360円払ってようやく1ドルだったことから、日本の円の価値がいかに今よりも低かったかが分かると思います。

<ここがポイント>

固定相場制によって、世界各国の通貨が固定(Ex.1ドル=360円)された

3.ニクソン・ショックで大パニック!

こうした固定相場制があったことによって、各国は安心して取引をするようになりました。

金という裏付けのある安心感が貿易を活性化することにもつながったのです。

この体制がうまく機能し、戦後しばらくは世界経済が安定しました。

しかし、1971年、当時のアメリカ大統領ニクソンが放った以下の一言で固定相場制は一気に崩壊します。

戦後ブレトン・ウッズ体制によって築き上げてきたアメリカを中心とする国際通貨体制はもう継続しないと一言でまとめてしまったのです!

世界に相当な衝撃を与えたことから、これをニクソン・ショックと呼びます。

元々固定相場制を維持することが出来たのは、アメリカが圧倒的な量の金を保有していたからでした。

確固たる量があった故に、いつでもドルと交換することができたのです。

しかし、戦後、アメリカは貿易によって海外の商品を積極的にドルで支払うことでドルの流通量が増えていました。

さらに、東西冷戦の中でアメリカが朝鮮戦争やベトナム戦争に多額の資金を捻出したことによって流通量がより増していました。

戦時期必要な武器や食料などの物資もドルで購入していたからです。

ドルの支出が続くと、国際通貨体制(=固定相場制)はどうなるでしょうか?

結論から述べると、アメリカの保有している”金”以上のドルが世界に溢れてしまう結果となりました。

1970年終わりには、アメリカが持っている金の量111億ドルに対し、流通しているドルの量が193億ドルに達しています。

<ここがポイント>

ドルの量より金の量が多くなり、ニクソン・ショックが起こった

4.変動相場制への移行

固定相場制はドルを裏付ける”金”があってこそ維持できる体制です。

しかし、各国が一斉に金との交換を求めてきたらもうそれに交換できる量をアメリカは持っていません。

もし世界各国が持っているドルすべてを金に交換しようとしてきたらアメリカはもうそれに対応できない…

この危機感があったからこそ、1971年にニクソンは「金とドルの交換には応じない」と発言しました。

「金と交換ができた」からこそドルの価値は保証されていました。

保証する金がなくなれば当然、ドルの価値は下がるわけです。

しかし、ドルが紙切れのように全く価値がなくなる、ということではありません。

アメリカの経済力は依然として世界1位だったので、そのアメリカで通貨として使われているドルへの信頼は依然として残っていました。

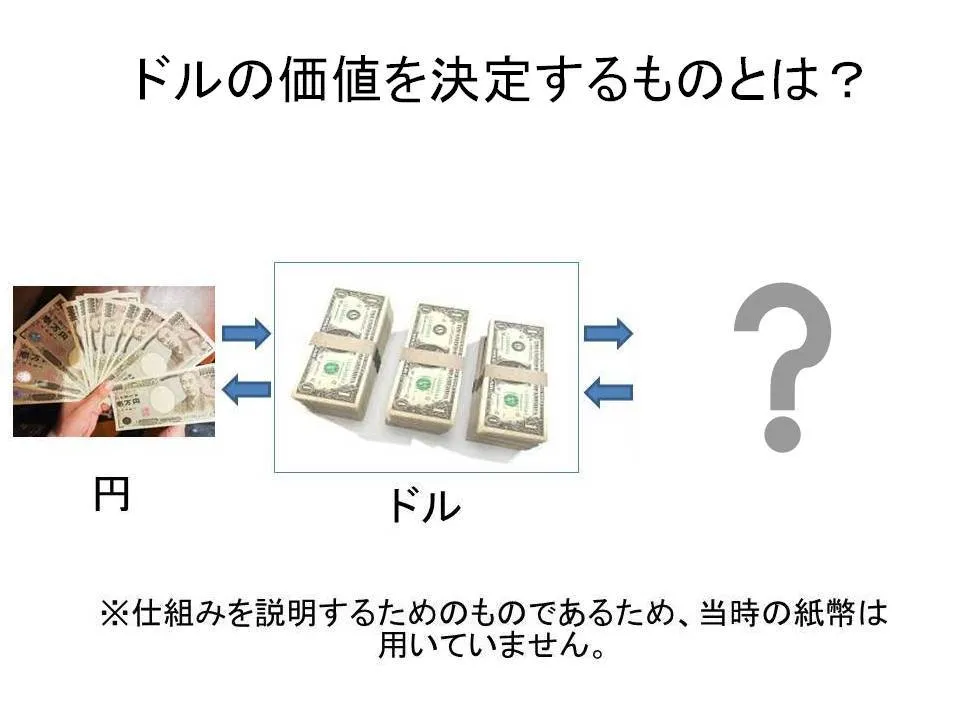

価値の裏付けを金としないなら、何でその価値を決定するか?

改めて「1ドルの価値を決めなおそう」と議論になります。

結論から述べると、”変動相場制”を採用することになりました。

お金の価値を決める金がなければ、通貨の交換比率を一定比率に固定せず、需要と供給のバランスによって決定していく体制に移動していこうとなりました。

この仕組みについては、また次稿で詳しくご紹介します。

<ここがポイント>

ドルの価値を決定するものが金ではなくなり、変動相場制に移行した

まとめ

ここまで冒頭で述べた

「お金を裏付けるものがあったのになぜわざわざ固定相場制から移行したのですか?」

という生徒の本質的な疑問をわかりやすく解説するための方法をご紹介してきましたがいかがだったでしょうか。

指導のポイントをまとめると、

テーマ:変動相場制とはなにか?~歴史的背景から~

◯ブレトン・ウッズ体制

(1)国際通貨基金

(2)国際復興開発銀行

(3)アメリカのドルが基軸通貨に

◯固定相場制とは何か

(1)金とドルの関係

(2)1ドル=〇〇

(3)国際金本位制

◯ニクソン・ショックによって変動相場制へ

(1)1971年ニクソンが述べたこと

(2)固定相場制が維持できなくなったわけ

(3)金の裏付けはもう出来ない?

です。

本シリーズのテーマは”変動相場制”ですが、そもそも何故この体制に移行したのかはその前の歴史を知らなければ考えることが出来ません。

次稿はいよいよ変動相場制の内側をしっかり理解する指導法をご紹介したいと思います。

本稿は以上です。

ここまで長文ご精読ありがとうございました!

【編集部おすすめ記事】

リーマンショックを現役講師がわかりやすく解説します!!Part1↓

![10円玉をピカピカにしよう!![高校化学]](https://www.juku.st/cdn/article_images/304/large_juku_entry_images_image.webp)